リスニングテストの研究

令和6年9月3日

(取材日:令和6年7月11日)

(取材日:令和6年7月11日)

英語リスニングテストの実施を支える研究開発と不断の努力

独立行政法人大学入試センター(以下、大学入試センター又はセンターという。)では、現在の大学入学共通テストの「英語リスニングテスト」で使用されている音響機器の調達に向けた準備を、2003(平成15)年から独自に行ってきた。専用のICプレーヤーとイヤホンを使って、受験者各自が集中して受験できる現行のシステムを確立するまでには、大学入試センターの教職員の絶え間ない努力と挑戦の軌跡があった。この経緯に詳しく、長年リスニングテストの開発にも携わってきた、研究開発部の内田照久教授に話を聞いた。

(取材・文 丸茂健一/minimal)

(取材・文 丸茂健一/minimal)

INDEX

実は共通第一次学力試験の時代から検討は始まっていた

大学入学共通テストは、受験者の進路を左右する重要な試験であることは言うまでもない。それだけに、誰もが平等に、同じ条件でテストを受けられる環境の整備が求められる。音声が重要な役割を担うリスニングテストでは、試験場や座席の位置によって聞こえ方の差があることは許されない。センターは、この難題にどのように挑んだのだろうか。

「大学入学共通テスト」の前身にあたる「大学入試センター試験」に英語のリスニングテストが導入されたのは、2006(平成18)年のこと。受験者一人ひとりにICプレーヤーを配付して、試験問題の音声をイヤホンで聞いて解答する「個別音源方式」が採用された。この大規模一斉試験へのリスニングテストの導入に至るまでの道のりは、実に40年前の1980年代までさかのぼる。

「英語リスニングテストの導入が検討されたのは、大学入試センター試験のさらに先代にあたる『共通第一次学力試験』の時代です。1982(昭和57)年に、大学入試センター内に『聴解試験プロジェクトチーム』が結成され、東京大学、東北大学、九州芸術工科大学の協力のもと、3年間に及ぶ調査が行われました。そこでの検証の結果、試験環境の公平性の観点から導入は困難であるとされました。」

そう語るのは、大学入試センター研究開発部の内田照久教授だ。導入を断念した理由は、試験を実施する教室等の音響特性を統一できないこと。たしかに、全国各地の大学の試験室で、同じ環境を確保するのは現実的に難しい。公平性の確保の面で、課題が残った。

その後、1990(平成2)年から、「大学入試センター試験」がスタートする。ここで再び、英語リスニングテスト導入への気運が高まる。1994(平成6)年には「大学入試センター外国語リスニング・テスト調査検討委員会」が新たに設置され、設備・技術面の問題解決に向けた検討が始まった。同年、大学入試センターに研究開発部の助手として着任した内田教授は、早速この検討委員会への参画が命じられ、以後、現在に至るまで英語リスニングテストに関わる研究開発を続けていくことになる。

「英語リスニングテストの導入が検討されたのは、大学入試センター試験のさらに先代にあたる『共通第一次学力試験』の時代です。1982(昭和57)年に、大学入試センター内に『聴解試験プロジェクトチーム』が結成され、東京大学、東北大学、九州芸術工科大学の協力のもと、3年間に及ぶ調査が行われました。そこでの検証の結果、試験環境の公平性の観点から導入は困難であるとされました。」

そう語るのは、大学入試センター研究開発部の内田照久教授だ。導入を断念した理由は、試験を実施する教室等の音響特性を統一できないこと。たしかに、全国各地の大学の試験室で、同じ環境を確保するのは現実的に難しい。公平性の確保の面で、課題が残った。

その後、1990(平成2)年から、「大学入試センター試験」がスタートする。ここで再び、英語リスニングテスト導入への気運が高まる。1994(平成6)年には「大学入試センター外国語リスニング・テスト調査検討委員会」が新たに設置され、設備・技術面の問題解決に向けた検討が始まった。同年、大学入試センターに研究開発部の助手として着任した内田教授は、早速この検討委員会への参画が命じられ、以後、現在に至るまで英語リスニングテストに関わる研究開発を続けていくことになる。

バックグラウンドは教育心理学と音声科学

「自分はもともと、名古屋大学の大学院の博士課程までずっと教育心理学の専攻でした。ただ、大学院では、それと並行して、大学の外国語教育、留学生の日本語教育といった言語教育を総括する総合言語センターで「音声学」を学びました。さらに、工学部にも赴いて「音声情報処理技術」の手ほどきを受けました。音の不思議への興味に突き動かされて、文系・理系の垣根を越えた武者修行をさせていただきました。センターに着任してからは、リスニングテストの趨勢に触れる中で、単に研究に留まらず、実務の知識や技能も必要だと思い、サウンドレコーディング技術認定試験というレコーディング・エンジニアの資格も取りました。このような経験が、現在に至るリスニングテストの研究開発の土台になっているのは間違いありません。」

先のセンター試験当時の1994年発足の委員会では、リスニングテストの実施にあたり、「スピーカー方式」と「イヤホン方式」が検討された。前者は試験場に備え付けの放送設備を使ってスピーカーから問題の音声を流して聴取する方式、後者は携帯型CDプレーヤーなどの機器を各受験者に配付し、自ら再生させてイヤホンで聴取する方式である。

まず、「スピーカー方式」は、試験を受ける教室等の環境によって音響的条件が異なることが、従来から指摘されてきた。もう一方の「イヤホン方式」は、当時はまだ機器にかかるコストが莫大で、保管・管理・運用にも不安が残った。結局、3年ほどの検討期間を経て、リスニングテストの導入は再度見送りとなる。ただし、将来的には安価で操作も簡単な音声聴取機器を利用できる可能性がある、という補足意見が添えられた。

2006年から英語リスニングテスト導入、怒濤の研究開発がスタート

「試験の性質上、公平性・均一性という課題のハードルをなかなか越えられず、導入は先送りになっていました。ところが2003年、文部科学省による英語のコミュニケーション能力の重要性を踏まえた「英語が使える日本人の育成のための行動計画」の施策の1つとして、平成18年度からのセンター試験へのリスニングテストの導入が盛り込まれました。テスト開始は3年後の2006年。センターでは、怒濤のテスト開発がスタートしました。」検討段階では、全国の高校を試験場としてリスニングテストを行う案が出された。高校の教室は、サイズが規格化されており、放送設備も整っているので、試験場に適していると考えられた。しかし、試験の実施運営の面で高校側の負担があまりに大きく、断念することに。最終的に、大学入試センター試験の実施は、従来どおり大学で行うこととし、英語リスニングテストは、独自設計のICプレーヤーを使用する、いわゆる「個別音源方式」を採用することになった。

音源を含む問題をつくり、試験を実施するだけでも大変なところに、さらにICプレーヤーの調達……。当時の状況を内田教授はこう振り返る。

「とにかく前に進むしかない。センターは総力戦でしたね。英語の問題作成担当、音源の録音編集担当、試験現場オペレーション担当、機器調達担当も、相互に密接に連携して協働作業を進めました。また、完成した試験問題やICプレーヤーをどう管理するか、不具合が出たらどう対応するかまで、全ての動きを全員が共有しながら、担当の業務を一つひとつ組み立てていきました。」

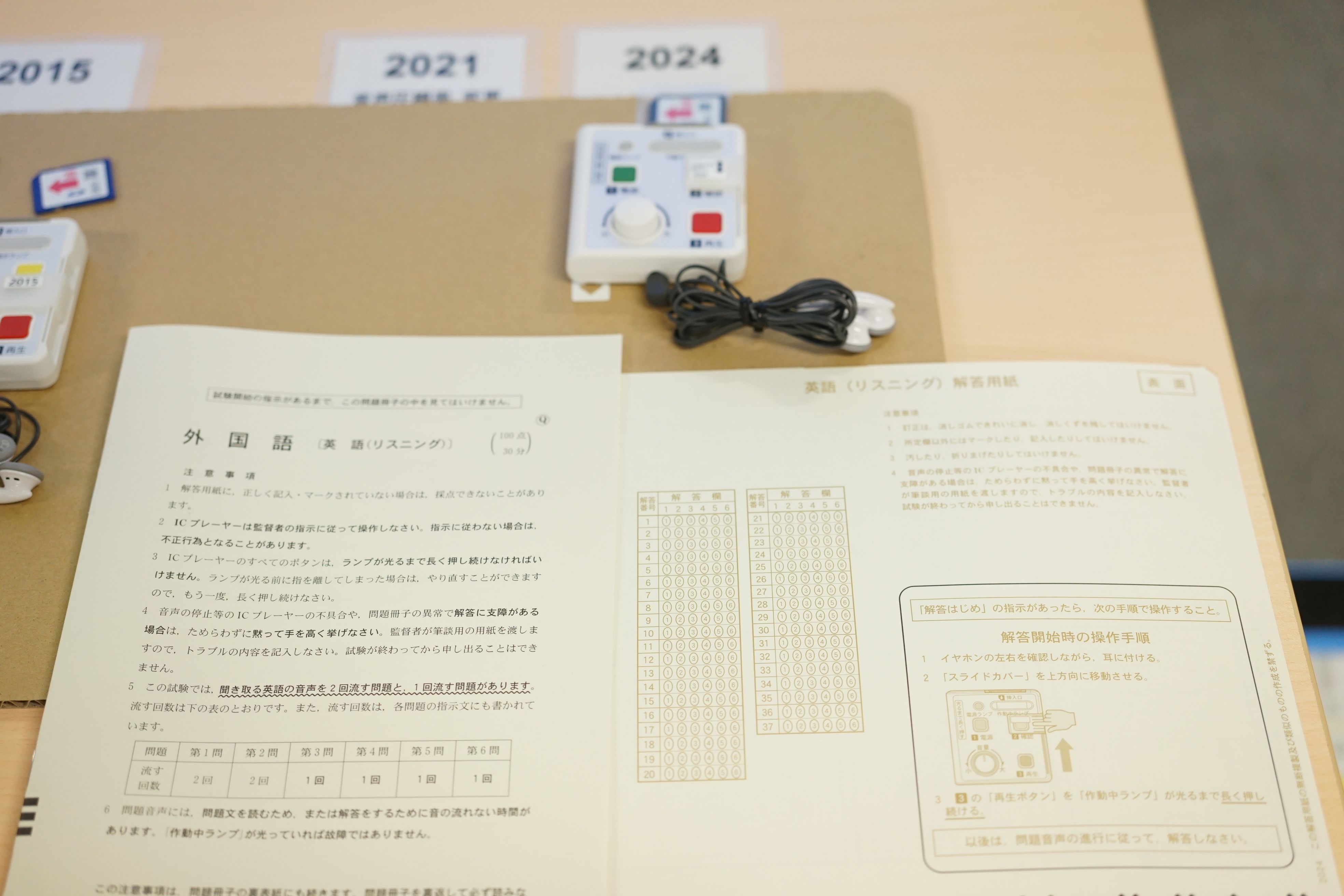

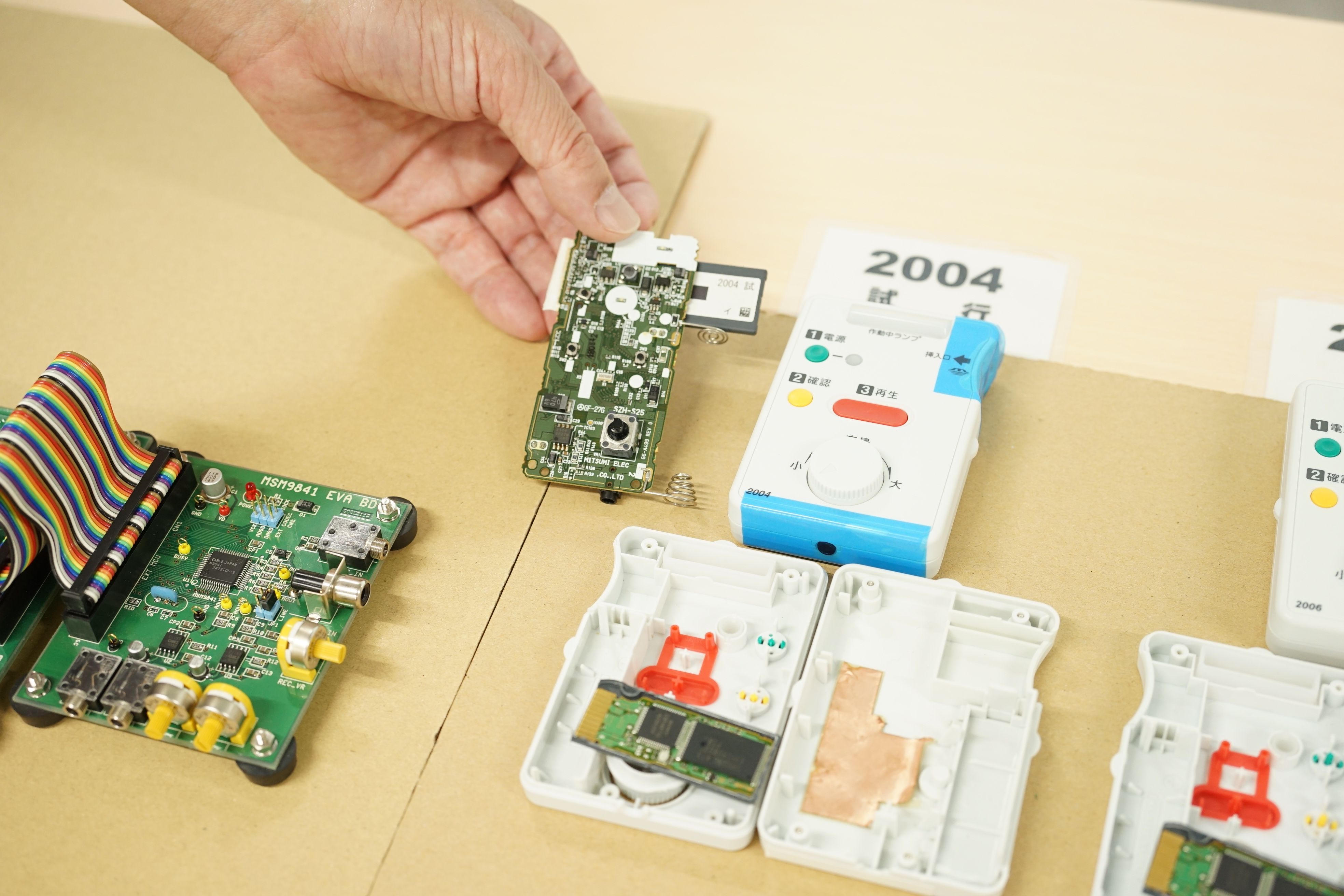

内田教授の担当は、音源の録音編集システムとICプレーヤーの機器の仕様策定だったという。全国約50万人が受験する試験で使用する機器として、すべての受験者が戸惑うことなく操作ができる必要がある。そこで専用の音源機器としてのICプレーヤーには、①電源ボタン ②確認ボタン ③再生ボタンの3つと、ボリュームを調整するノブのみを搭載した。これは現行モデルでも基本的に変わらない。監督者の指示に従い、ICプレーヤーの電源を入れ、問題が入ったメモリーカードを挿入し、解答開始前に動作や音声を確認する。そして、解答開始の合図の後、再生ボタンを押せば30分間ノンストップで問題の音声が流れる仕組みだ。

この試験の実施方法、ICプレーヤーの仕様を固めるまでには、試験現場オペレーション担当や機器の製造業者との議論や調整が何度も繰り返された。導入までの時間が刻一刻と迫る中、緊迫したやり取りが交わされていたという。

結果、既存の民生用の音響機器とは設計思想が全く異なる、リスニングテストの実施の安定運用に特化したICプレーヤーが作られることになる。機器仕様担当も、回路の設計図の隅々まで目を通して、必要とあれば修正を加えて機器の完成に向けて取り組んだ。

内田教授はいう。「この時、共通第一次学力試験の立ち上げに携わってきた先輩の職員の方々と、はじめて一緒に仕事をしました。その中で、『どんなに大きな業務も、逆にささいな作業でも、必ず一度は自分の手でこなしておく』という、仕事のやり方を叩き込まれました。全ての工程を経験していれば、緊急事態が発生した場合でも、対応を自分たちで考えることができます。大規模試験の現業を支える仕事の矜持ですね。ここでの鍛錬は、その後の自分の研究上の発見にも繋がっていて、人生そのものを支えています。」

試行調査・初回実施: 現場経験の蓄積を経て進化するICプレーヤー

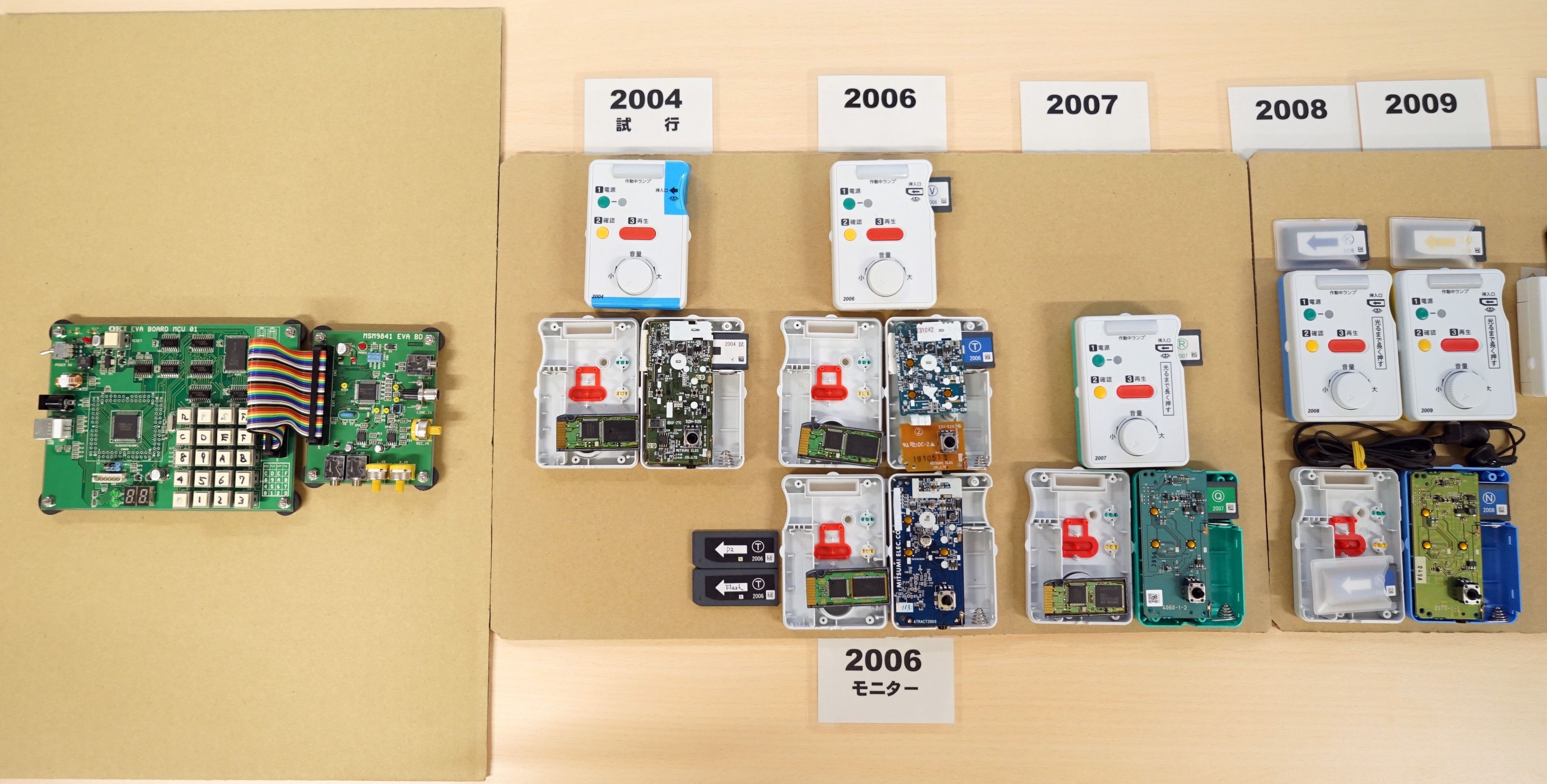

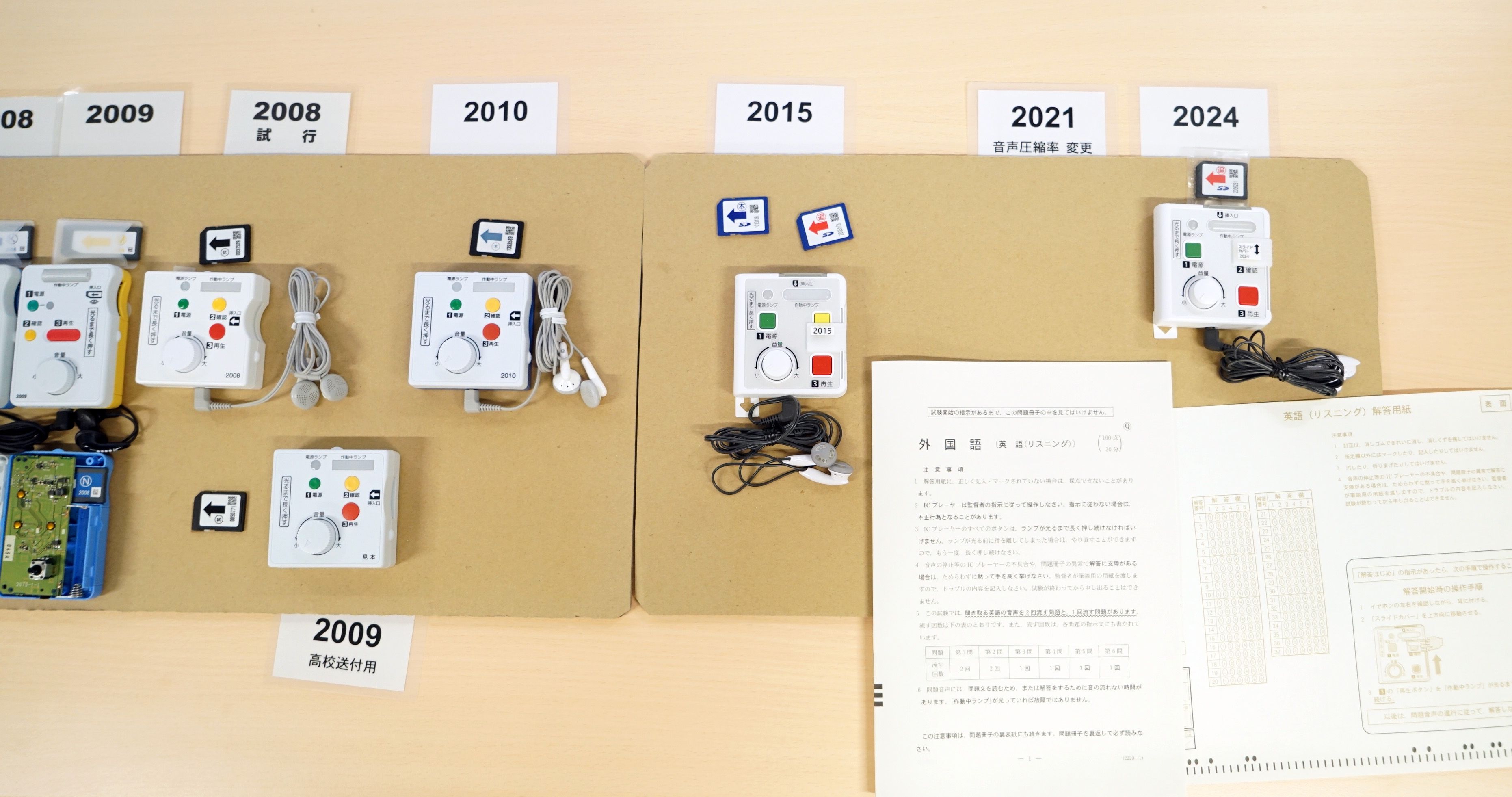

2004年、ICプレーヤーの試作機を用いたリスニングの「試行テスト」が、全国500を超える試験場で実施された。対象は高校2年生、3万5000名以上。本来ならば、本番の試験を想定した予行実施であるべきところだが、ICプレーヤーの開発も実施方法の立案も突貫工事で並走している状況。この試行テストは、イヤホンを使うか、ヘッドホンを採用するか、の聴取機器選定のための実証実験にもなっていたという。丹念な調査と分析の末、最終的に現行モデルにも通じるICプレーヤーとイヤホンの組み合わせが選ばれた。当時の検証用の機器は、現在もセンター内に資料として残っている。 2004年に試行テストで使用したICプレーヤーの初号機

2004年に試行テストで使用したICプレーヤーの初号機 2024年1月の大学入学共通テストで使用した現行モデル

2024年1月の大学入学共通テストで使用した現行モデル「専用機器を完成させるだけではテストは実施できません。試験現場のオペレーションについてもセンター内で入念に検討しました。問題は不具合で機器が止まった場合、リカバリーをどうするか…。そこで、まず英語リスニングテストは試験初日の最後の時間帯に配置しました。そして、万が一、機器に不具合が発生した場合でも、同日中に「再開テスト」として受験できるようにしました。」

そして迎えた本番——

英語リスニングテストの初回となる2006年1月実施の大学入試センター試験。

ICプレーヤーの不具合などによって、全国の試験場で計425名が再開テスト(※当時は再テストと呼んだ)を受ける事態となった。「新聞でも大きく報道される事態となりました。この記事は切り抜いて保管していましたが、3年位はまともに読めませんでしたね。」不具合の主な原因は、イヤホンのプラグと機器のジャック部分に使用したメッキ部分に生じた錆によるものだと判明、翌年から金メッキに変更された。

その後もICプレーヤーは現行モデルに至るまで、マイナーチェンジを繰り返していく。最初の大きな進化は、2008年から2009年にかけて行った機器の製造業者の変更。ここでは試験問題を保存する音声メモリーの形式が代わるだけでなく、音源内部の処理方式も変更になった。

そして迎えた本番——

英語リスニングテストの初回となる2006年1月実施の大学入試センター試験。

ICプレーヤーの不具合などによって、全国の試験場で計425名が再開テスト(※当時は再テストと呼んだ)を受ける事態となった。「新聞でも大きく報道される事態となりました。この記事は切り抜いて保管していましたが、3年位はまともに読めませんでしたね。」不具合の主な原因は、イヤホンのプラグと機器のジャック部分に使用したメッキ部分に生じた錆によるものだと判明、翌年から金メッキに変更された。

その後もICプレーヤーは現行モデルに至るまで、マイナーチェンジを繰り返していく。最初の大きな進化は、2008年から2009年にかけて行った機器の製造業者の変更。ここでは試験問題を保存する音声メモリーの形式が代わるだけでなく、音源内部の処理方式も変更になった。

2004年の試行機から現行モデルまで歴代ICプレーヤーの変遷

2004年の試行機から現行モデルまで歴代ICプレーヤーの変遷生かされる、培われた研究の知見——

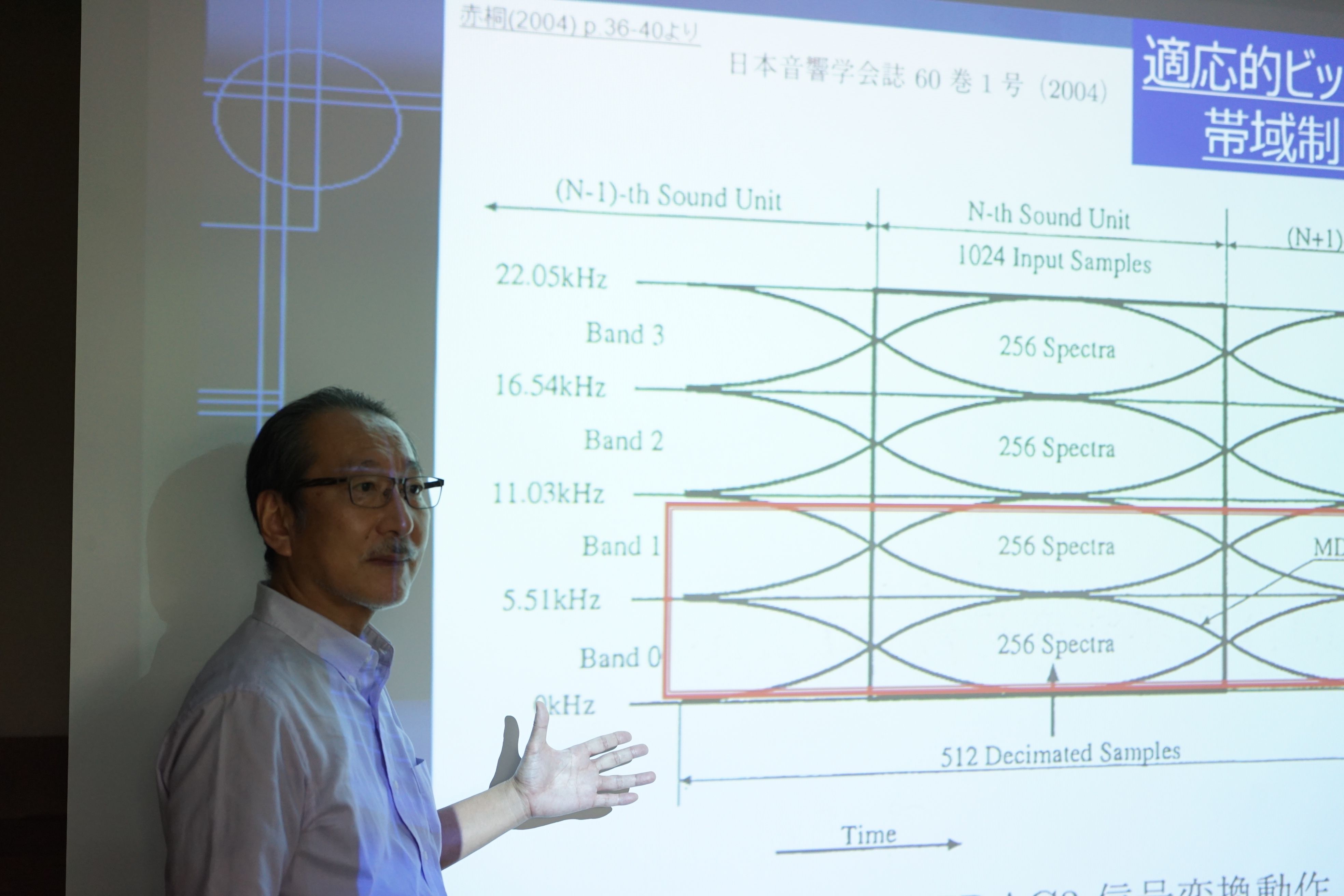

「初期の音声メモリーのデータ容量は、費用の制約もあって、たいへん小さなものでした。2回提示する音声の場合は、同じファイルを2回読み込むといった工夫をしても、十分な品質の音声の提供は困難でした。そこで、メモリー容量の制約があっても、少しでも良質な音声を提供するために、録音される音声の側で工夫をしました。CDやFMラジオのような広い帯域での再生は諦めて、言語音声の聴取に真に必要とされるAMラジオ相当の帯域を忠実に再生する方法を取りました。そこでは、音声をデータ化する時に、別々に処理される4つの帯域の内、ターゲットとする帯域を2つに絞る。そして、メモリー内の全てのデータをそこに充当することで、限られた帯域での品質を確保しました。これは、ぼんやり写ったカラー写真のデータを、解像度の高いモノクロ写真のデータに変換した、とでも言えばよいでしょうか。このように、音声情報処理に関わる研究の知見も、実際の試験の運営に役立っています。」

「初期の音声メモリーのデータ容量は、費用の制約もあって、たいへん小さなものでした。2回提示する音声の場合は、同じファイルを2回読み込むといった工夫をしても、十分な品質の音声の提供は困難でした。そこで、メモリー容量の制約があっても、少しでも良質な音声を提供するために、録音される音声の側で工夫をしました。CDやFMラジオのような広い帯域での再生は諦めて、言語音声の聴取に真に必要とされるAMラジオ相当の帯域を忠実に再生する方法を取りました。そこでは、音声をデータ化する時に、別々に処理される4つの帯域の内、ターゲットとする帯域を2つに絞る。そして、メモリー内の全てのデータをそこに充当することで、限られた帯域での品質を確保しました。これは、ぼんやり写ったカラー写真のデータを、解像度の高いモノクロ写真のデータに変換した、とでも言えばよいでしょうか。このように、音声情報処理に関わる研究の知見も、実際の試験の運営に役立っています。」

音声メモリーの容量の制約の中で音声品質を確保するための工夫

音声メモリーの容量の制約の中で音声品質を確保するための工夫コロナ禍をきっかけとした、テキスト音声合成を利用したリスニングテストの研究開発

このような変遷を経て、2010年以降、安定した運用を続けてきたリスニングテストは、2019年頃から大きな転換点を迎える。2021年1月実施からスタートする大学入学共通テストへの対応だ。具体的には、リスニングテストで複数の話者が対話をするような出題形式が採用されることになったことである。リスニングテストの問題音声は、ネイティブのスピーカーによる実の声で収録がされているが、これまで多くても2名だった話者が4名になる——。共通テスト開始に先立ち、問題作成の準備を進めようと思った矢先、さらに予期せぬ事態が起こる。新型コロナウイルス感染症の蔓延である。「リスニングの問題音声は、ネイティブ・スピーカーによる英語音声を収録して、丁寧に編集していきます。ところが、コロナ禍による緊急事態宣言により、収録スケジュールが一時中断するなど、作業スケジュールに大きく影響が及びました。

何とか再開できたと思ったのも束の間、今度は、録音スタジオに設置した飛沫防止アクリル板の反射音によって、録音に不具合が出るという事態も発生しました。こうした苦労を乗り越え、この年の共通テストは無事に終了することができましたが、このとき、真剣に合成音声の利用が頭をよぎりました。」

アクリル板で仕切られたコロナ禍のレコーディング・スタジオ

アクリル板で仕切られたコロナ禍のレコーディング・スタジオ合成音声の応用研究へ——

音声合成とは、コンピューターを使って、人の声に模した音声を人工的に生成するもので、文章(テキスト)を音声に変換して発話させることができる。このように生成された音声を、合成音声という。車内アナウンスやカーナビゲーション等がイメージしやすいだろう。以前から使われてきた技術であるが、最近ではスマホの音声アシスタント機能や、動画のナレーションなど、我々の生活にも広く普及している。

内田教授は、2016年頃からWaveNetやTacotron2と呼ばれる深層学習(ディープラーニング)を用いた合成音声の技術に注目してきた。それ以前の合成音声は、まだ試験で使用できる水準ではなかったが、これら新しい技術の登場は衝撃的で、実際の品質面では、人がその合成音声を聞いても、本物の人間の声と聞き分けができないレベルにあるという。現在も、これらの技術はものすごいスピードで進化しているようだ。もし、この高品質な合成音声をリスニングテストに利用することできるようになれば、実際の録音にネイティブ・スピーカーを頼らず、経費、時間、労力をセーブできることは想像に難くない。

内田教授は、コロナ禍の時の手痛い経験から、危機対応のための技術的オプションの必要性を痛感したという。現在、リスニングテストの音声収録工程に係る緊急時の代替方式の開発研究として、テキスト音声合成の適用可能性を検討している。あくまで研究ベースの取り組みであるが、大学生を対象とした実証実験として、リアルな人の声の問題と合成音声の問題を組み合せたリスニングテストを行ったところ、受験者はどちらによる問題か聞き分けることはできず、正誤の状況なども含め、合成音声による問題は、人の声による問題と遜色ないことが明らかとなった。これらの結果は、日本テスト学会でも報告されている。

「これまで培ったネイティブ・スピーカーによる生の音声。抑揚、間、強弱などによって興奮や感動を豊かに表現できる点では、まだ合成音声よりも優れています。しかし、以前のような緊急時に備えて、慎重を期しながらも、学力測定の現場にも、科学技術の発展を生かしていくための不断の努力は常に必要だと考えています。もし、深層学習に基づく合成音声をリスニングテストに適用できれば、北米英語だけに留まらず、イギリス英語やカナダ英語、さらにはインド英語など、さまざまなルーツを持つ人々それぞれの英語、“ワールド・イングリッシュ”の会話問題を作成できる可能性も秘めています。まずは一歩一歩、緊急時に発動させた場合に、確実に動作するシステムを開発することが当座の目標です。」

音声合成とは、コンピューターを使って、人の声に模した音声を人工的に生成するもので、文章(テキスト)を音声に変換して発話させることができる。このように生成された音声を、合成音声という。車内アナウンスやカーナビゲーション等がイメージしやすいだろう。以前から使われてきた技術であるが、最近ではスマホの音声アシスタント機能や、動画のナレーションなど、我々の生活にも広く普及している。

内田教授は、2016年頃からWaveNetやTacotron2と呼ばれる深層学習(ディープラーニング)を用いた合成音声の技術に注目してきた。それ以前の合成音声は、まだ試験で使用できる水準ではなかったが、これら新しい技術の登場は衝撃的で、実際の品質面では、人がその合成音声を聞いても、本物の人間の声と聞き分けができないレベルにあるという。現在も、これらの技術はものすごいスピードで進化しているようだ。もし、この高品質な合成音声をリスニングテストに利用することできるようになれば、実際の録音にネイティブ・スピーカーを頼らず、経費、時間、労力をセーブできることは想像に難くない。

内田教授は、コロナ禍の時の手痛い経験から、危機対応のための技術的オプションの必要性を痛感したという。現在、リスニングテストの音声収録工程に係る緊急時の代替方式の開発研究として、テキスト音声合成の適用可能性を検討している。あくまで研究ベースの取り組みであるが、大学生を対象とした実証実験として、リアルな人の声の問題と合成音声の問題を組み合せたリスニングテストを行ったところ、受験者はどちらによる問題か聞き分けることはできず、正誤の状況なども含め、合成音声による問題は、人の声による問題と遜色ないことが明らかとなった。これらの結果は、日本テスト学会でも報告されている。

「これまで培ったネイティブ・スピーカーによる生の音声。抑揚、間、強弱などによって興奮や感動を豊かに表現できる点では、まだ合成音声よりも優れています。しかし、以前のような緊急時に備えて、慎重を期しながらも、学力測定の現場にも、科学技術の発展を生かしていくための不断の努力は常に必要だと考えています。もし、深層学習に基づく合成音声をリスニングテストに適用できれば、北米英語だけに留まらず、イギリス英語やカナダ英語、さらにはインド英語など、さまざまなルーツを持つ人々それぞれの英語、“ワールド・イングリッシュ”の会話問題を作成できる可能性も秘めています。まずは一歩一歩、緊急時に発動させた場合に、確実に動作するシステムを開発することが当座の目標です。」

「今日は、大学入試センターのお話が中心でしたが、実際の共通テストのリスニングテストは、各大学の試験監督の先生方や入試担当スタッフの、ひとかたならぬご尽力があって、はじめて成り立っています。ここまで、すべての受験者に対して滞りなく実施してこられたのは、全国の大学の教職員、皆様のご活躍の結晶。私たちは、毎年、大学の底力を目の当たりにしているのです。」

公平性・均一性の課題を乗り越え、専用機器の不具合も改修し、アップデートを繰り返してきた大学入試センターの英語リスニングテスト。これからも最新技術の動向も見据えながら、内田教授をはじめ、大学入試センターの挑戦はまだまだ続いていく。

公平性・均一性の課題を乗り越え、専用機器の不具合も改修し、アップデートを繰り返してきた大学入試センターの英語リスニングテスト。これからも最新技術の動向も見据えながら、内田教授をはじめ、大学入試センターの挑戦はまだまだ続いていく。