令和8年度 大学入学共通テストQ&A

「受験票」や「試験当日の留意事項」などについてのQ&Aは、12月上旬に掲載予定です。

共通テスト出願サイト関連の内容については、大学入学共通テスト出願サイト「よくある質問」(外部サイトへ移動)(別ウインドウで開く)を確認してください。

INDEX

1.令和8年度共通テストの主な変更点

Q1 令和8年度共通テストから全ての志願者がweb出願になりますか。

A1 令和8年度共通テストから、全ての志願者がインターネットを利用したweb出願になります。出願手続きは、すべて共通テスト出願サイトから行います。原則郵送による出願手続きはできません。

出願期間等の日程や出願手続き方法については、「令和8年度共通テスト受験案内」等でご確認ください。

Q2 共通テストを受験したいが、出願はどうしたらいいですか。

A2 まず、共通テスト出願サイトにマイページを作成する必要があります。マイページ作成期間は、7月1日(火)10時00分から10月3日(金)17時00分までです。

その後、出願期間内に出願内容の登録、及び検定料等の支払いを済ませてください。

出願期間

出願内容の登録

9月16日(火)10時00分から10月3日(金)17時00分まで

検定料等の支払い

9月16日(火)10時00分から10月3日(金)23時59分まで

出願内容の登録後、検定料等の支払いを行うことにより、出願完了となります。

出願内容の登録をしても、10月3日(金)23時59分までに検定料等が支払われなかった場合は、出願は受理されず、共通テストは受験できませんので注意してください。

詳細は、「令和8年度共通テスト受験案内」等でご確認ください。

Q3 Web出願するためにはなにが必要ですか。

A3 Web出願に当たって必要なものは以下の3点です。

- インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレット等の電子端末

- メールアドレス

- 顔写真データ(令和7年7月1日(火)以降に撮影したもの)

Q4 令和8年度共通テストでは旧課程履修者に対する経過措置は行われますか。

A4 令和8年度共通テストでは、過年度卒業者等に対する経過措置は行いません。

2.受験案内の入手方法

Q1 「受験案内」を入手するにはどうすればいいですか。

A1 「受験案内」は、大学入試センターのウェブサイトで公表しています。以下のリンクから、閲覧・取得してください。

Q2 「受験案内」の冊子が欲しいのですが、冊子での配付はありませんか。

A2 大学入試センターでは、「受験案内」の冊子(紙媒体)での印刷・配付は行いません。

冊子の入手を希望する場合は、テレメール進学サイトによる「印刷・発送サービス」があります。(利用料金は請求者負担)

なお、こちらのサービスを利用して「受験案内」の冊子を入手しても、郵送による出願はできません。

3.試験日程等について

Q1 令和8年度共通テストについて、主な日程を教えてください。

A1 令和8年度共通テストの主な日程は、以下のとおりです。

詳細については「受験案内」をご覧ください。

| 「受験案内」の公表 | 令和7年6月20日(金) |

| 受験上の配慮の申請 | 令和7年7月1日(火)から10月3日(金)まで |

| 共通テスト出願サイト マイページの作成 | 令和7年7月1日(火)10時00分から10月3日(金)17時00分まで |

| 出願内容の登録 | 令和7年9月16日(火)10時00分から10月3日(金)17時00分まで |

| 検定料等の納付 | 令和7年9月16日(火)10時00分から10月3日(金)23時59分まで |

| 出願内容の確認・訂正 | 令和7年10月10日(金)10時00分から10月17日(金)17時00分まで |

| 受験票の取得 | 令和7年12月10日(水)10時00分から令和8年4月30日(木)23時59分まで |

| 本試験 | 令和8年1月17日(土)、18日(日) |

| 得点調整実施の有無の発表 | 令和8年1月23日(金)予定 |

| 追試験 | 令和8年1月24日(土)、25日(日) |

| 平均点等の最終発表 | 令和8年2月5日(木)予定 |

| 成績の閲覧 | 令和8年4月1日(水)10時00分から4月30日(木)23時59分まで |

| マイページ利用終了期間 | 令和8年4月30日(木)23時59分まで |

4.出題教科・科目等

Q1 『英語』のリーディングとリスニングの配点を同一とする理由は何ですか。

A1 英語教育改革の方向性として学習指導要領で示す英語4技能(「読む」、「聞く」、「話す」、「書く」)のバランスの良い育成が求められていることを踏まえ、リーディングとリスニングの配点を均等としています。

Q2 リスニングの問題音声について、2回流す問題と1回流す問題があるとのことですが、どの問題が2回流す問題と1回流す問題か、事前に分かりますか。

A2 「受験案内」P13に記載しています。

Q3 なぜ令和7年度共通テストから「情報」が出題されているのですか。

A3 平成30年告示の高等学校学習指導要領において「情報Ⅰ」が共通必履修科目となったこと、共通テストにおいて国語、数学、英語のような基礎的な科目として『情報Ⅰ』を追加すると政府が閣議決定したこと及び関係団体からの意見等を踏まえ、文部科学省において、「情報」を共通テストの出題教科とすることが決定されました。

Q4 「情報」の出題範囲を教えてほしい。

A4 『情報Ⅰ』は、学習指導要領の「情報Ⅰ」が出題範囲となります。

Q5 「情報」において、プログラミングに関する問題ではどの言語を使用するのですか。

A5 高等学校の授業では、多様なプログラミング言語が利用されている可能性があることから、プログラミングに関する問題のプログラム表記は、受験者が初見でも理解できる大学入試センター独自のプログラム表記を用いることとしています。

5.出願資格・出願資格証明書類

Q1 高等学校卒業見込者ですが、高卒認定試験にも合格しています。この場合の出願資格はどうなりますか。

A1 複数の出願資格がある志願者の場合、共通テストにはどの出願資格でも出願できます。なお、出願資格を証明する書類の提出は不要です。

Q2 「高等学校卒業見込み」と「高卒認定試験合格」の複数の出願資格がある場合、共通テストは高等学校卒業見込みの資格で出願し、個別の大学には高卒認定試験合格の資格で出願できますか。

A2 共通テストの受験については、共通テストと志望大学の個別試験で出願資格が異なっていても差し支えありません。

Q3 高等学校を卒業し、現在は大学に在学していますが、共通テストは受験できますか。

A3 受験案内の22ページに記載の出願資格に該当する場合は、受験できます。

Q4 外国にある学校を卒業した者ですが、共通テストに出願できますか。

A4 受験案内の22ページに記載の出願資格に該当する場合は、出願できます。なお、志望大学への出願資格の有無について確認したい場合は、志望大学に問い合わせてください。また、大学入学資格については、文部科学省のウェブサイト(外部サイトへ移動)(別ウインドウで開く)を確認してください。

Q5 第2回高卒認定試験出願者の資格で共通テストに出願しましたが、高卒認定試験が不合格になってしまいました。共通テストを受験できますか。

A5 共通テストは受験できますが、志望大学の個別試験に出願する際には、他の出願資格が必要です。

Q6 第2回高卒認定試験出願者の資格で共通テストに出願し、不合格となりましたが、高等学校3年にも在籍しており、大学の個別試験には高等学校卒業見込者として出願する場合、大学入試センターに届け出る必要はありますか。

A6 届け出る必要はありません。共通テストの受験については、共通テストに出願したときの出願資格と、志望大学の個別試験に出願するときの出願資格が異なっていても、差し支えありません。

ただし、大学の個別試験の受験については、各大学へ確認してください。

Q7 共通テストの出願に当たって出願資格証明書類として何を提出すればよいのでしょうか。

A7 共通テストの出願に当たって、卒業証明書等の出願資格を証明する書類の提出は不要です。

ただし、出願資格を有していることは必要なので、事前に「受験案内」で確認してください。なお、故意に虚偽の出願資格を登録した場合は、不正行為となります。

6.障害等のある方への受験上の配慮

障害等のある方への受験上の配慮の申請方法等の詳細なQ&Aは令和8年度受験上の配慮Q&Aのページへ

Q1 病気・負傷や障害等のために受験に際して配慮を希望したいのですが、「受験上の配慮案内」を入手するにはどうすればいいですか。

A1 大学入試センターのウェブサイト(受験上の配慮案内)からダウンロードして入手してください。

なお、冊子での配付は行っていません。

Q2 病気・負傷や障害等のために受験に際して配慮を希望したいのですが、受験上の配慮の申請方法を教えてください。

A2 「受験上の配慮案内」の「2 申請方法等」(3ページ)に申請方法や配慮申請書等の入手方法を掲載していますので、参照してください。

Q3 病気・負傷や障害等のために受験に際して配慮を希望したいのですが、どのような配慮事項がありますか。

A3 「受験上の配慮案内」の「3 受験上の配慮事項」(6~28ページ)に主な配慮事項や病気・負傷や障害等の区分ごとの代表的な配慮事項を例として掲載していますので、参照してください。

また、「受験上の配慮案内」に記載がない配慮事項を希望する場合は、事前に大学入試センター事業第1課(03-3465-8600)に相談してください。

Q4 出願後に負傷や発病をしてしまい、急遽、受験上の配慮を希望したいのですが、どのような手続が必要ですか。

A4 「受験上の配慮案内」P33を参照の上、共通テスト出願サイトのマイページより12月10日(水)10時から取得・印刷できる受験票に記載されている「問合せ大学」に問い合わせて、必要な手続をとってください。

ただし、出願後の負傷、発病、症状の悪化等が対象ですので、出願時までに申請すべき内容であった場合には対象となりません。

7.マイページの作成

Q1 マイページはどのように作成しますか。

A1 「大学入学共通テスト出願サイト(Web出願)について」のページから「共通テスト出願サイト」にアクセスし、マイページを作成します。

なお、作成にあたっては、志願者情報(氏名、生年月日、メールアドレス、電話番号、出願資格、パスワード、秘密の質問と答え)を入力します。

Q2 マイページの作成期間はいつですか。

A2 令和7年7月1日(火)10時00分から10月3日(金)17時00分までです。マイページは、出願期間より前から作成することが可能です。

Q3 マイページの作成に料金はかかりますか。

A3 マイページの作成は無料です。出願に当たっては検定料等の支払いが必要です。

Q4 電話番号欄の「電話番号(自宅・下宿・寮)」と「携帯電話(本人)」は両方の入力が必要ですか。

A4 電話番号がどちらか一つしかない場合は、片方のみの登録でも構いません。

Q5 外国籍の場合、氏名を通称名で登録してもいいですか。

A5 共通テストの受験に当たっては通称名でも構いません。ただし、大学の個別試験の受験については、各大学へ確認してください。

Q6 秘密の質問とは何ですか。

A6 登録したメールアドレスを忘れた場合やメールアドレスを変更する場合、ログイン時の認証コードが受信できない場合に必要となります。忘れない内容で設定してください。

Q7 マイページを作成した後に、出願しないことにしましたが、大学入試センターへの連絡や手続等が必要ですか。

A7 出願しないことについて、大学入試センターへの連絡や手続は不要です。

8.出願内容の登録

Q1 出身学校が廃校になっていますが、「高等学校等名」はどのように登録すればいいですか。

A1 出身学校が所在していた都道府県の「上記以外の高等学校等」を選択し、登録してください。

高等学校等検索での選択手順

- 「都道府県」→学校が所在していた都道府県を選択

- 「設置区分」及び「高校種別」→「その他」を選択

- 検索を行い、「高等学校等一覧(五十音順)」に表示される「上記以外の高等学校等」を選択

Q2 出身学校が他校に統合され、学校名が変更となった場合、「高等学校等名」はどのように登録すればよいですか。

A2 変更後の学校名を選択し、登録してください。

Q3 出身学校の名称が変更された場合、「高等学校等名」はどのように登録すればいいですか。

Q4 市町村合併(又は住居表示変更)の予定があるのですが、住所は新・旧どちらの住所を登録すればよいか。

A4 出願時点での住所を入力してください。 なお、出願期間内および出願内容の確認・訂正期間内であれば、住所の変更が可能です。

Q5 出願時に登録する現住所は、住民票に記載された住所である必要がありますか。

Q6 出願時に登録する現住所は、塾や予備校の住所、郵便局留や私書箱でもいいですか。

A6 登録しないでください。 郵便局留や私書箱では出願を受け付けられません。ただし、塾又は予備校の寮に居住している場合は、その住所を記入することができます。

9.受験教科・科目の選択等について

Q1 高等学校では履修していない科目を選択し、解答することはできますか。

A1 できます。

共通テストでは、高等学校での履修の有無により受験科目を制限することはありません。ただし、大学によっては、認めていない場合もありますので、志望大学の募集要項等で、共通テストの科目選択の取扱いをよく確認してから受験してください。

Q2 志望大学では、『国語』の「古典(古文、漢文)」が課されていません。その場合は、近代以降の文章の分野のみの解答でもいいのでしょうか。

A2 『国語』の解答方法については、受験者の判断で構いません。特定の分野のみ解答する場合でも、試験時間は90分です。なお、『国語』の特定分野のみを利用する大学には、『国語』全体の成績のほか出題分野別(「近代以降の文章」「古典(古文、漢文)」)の成績も提供します。

Q3 「地理歴史、公民」の問題冊子と解答用紙はどのようになりますか。

A3 問題冊子は、2冊の問題冊子がビニールでパッケージされたものが配付されます。

「地理歴史、公民①」の問題冊子には、『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、『公共、倫理』、『公共、政治・経済』の5科目を掲載しています。「地理歴史、公民②」の問題冊子には、『地理総合/歴史総合/公共』の1科目のみを掲載しています。

解答用紙は、 1科目受験者には、他の科目と同様に1枚を配付します。2科目受験者には、前半の60分(第1解答科目)と後半の60分(第2解答科目)の解答開始前にそれぞれ1枚ずつ配付します。

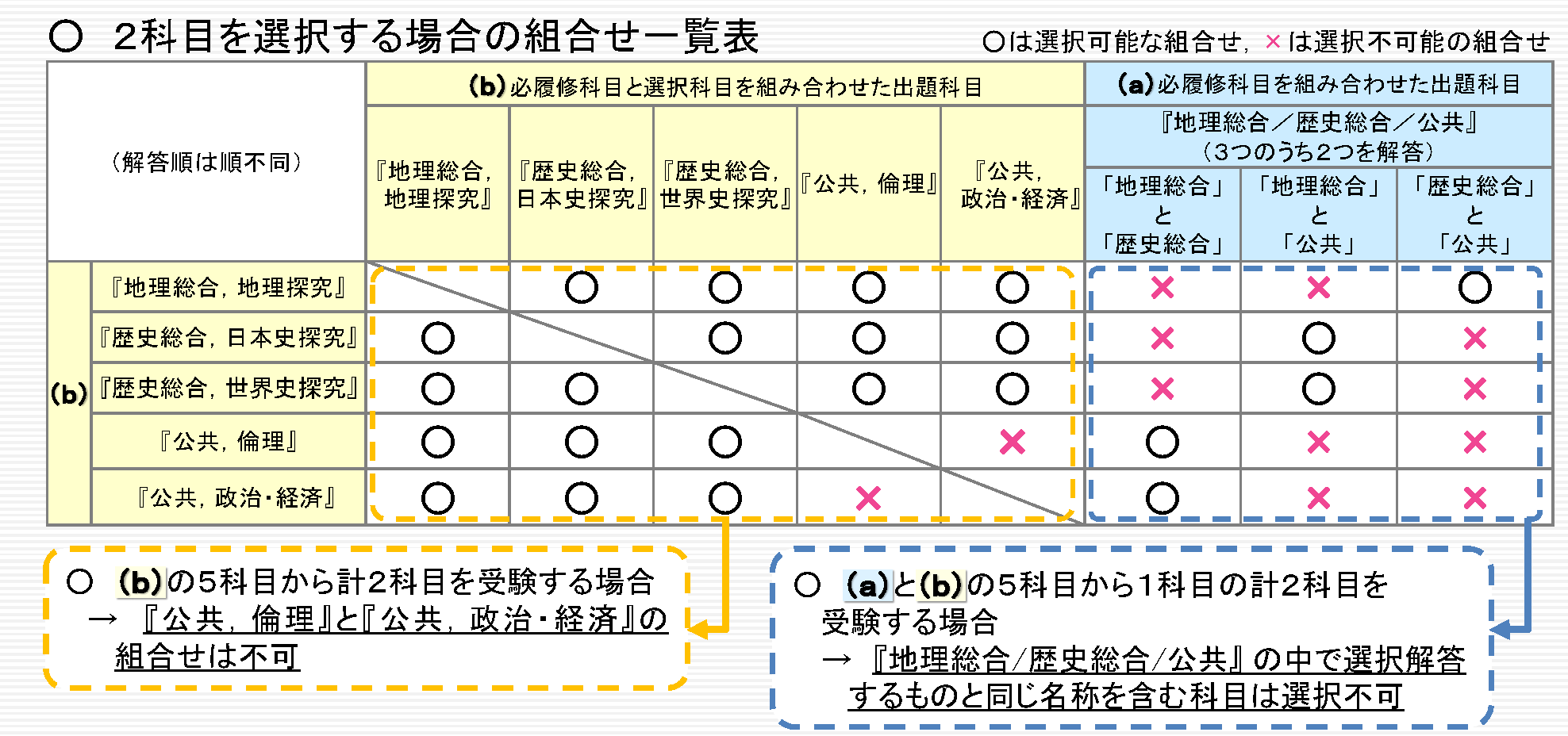

Q4 「地理歴史、公民」で2科目受験すると登録した場合、選択することができない科目の組合せは、具体的にはどの科目の組合せですか。

A4 選択することができない科目の組合せは、以下のとおりです。

『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、『公共、倫理』、『公共、政治・経済』の5科目から2科目を選択する場合

→『公共、倫理』と『公共、政治・経済』は組み合わせて選択できません。

『地理総合/歴史総合/公共』及び『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、『公共、倫理』、『公共、政治・経済』の5科目から1科目を選択する場合

→『地理総合/歴史総合/公共』において「地理総合」と「歴史総合」を選択した場合、『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』とは組み合わせて解答できません。

→『地理総合/歴史総合/公共』において「地理総合」と「公共」を選択した場合、『地理総合、地理探究』、『公共、倫理』、『公共、政治・経済』とは組み合わせて解答できません。

→『地理総合/歴史総合/公共』において「歴史総合」と「公共」を選択した場合、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、『公共、倫理』、『公共、政治・経済』とは組み合わせて解答できません。

Q5 「理科」の問題冊子と解答用紙はどのようになりますか。

A5 問題冊子は、「理科(5科目掲載)」1冊です。

解答用紙は、1科目受験者については、他の科目と同様に1枚を配付し、2科目受験者については、前半の60分(第1解答科目)と後半の60分(第2解答科目)の解答開始前にそれぞれ1枚ずつ配付します。

Q6 「理科」で2科目受験すると登録した場合、同一名称を含む出題範囲と科目を組み合わせて選択することはできますか(例えば『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』の「化学基礎」と『化学』)。

A6 選択できます。

共通テストでは「理科」において、同一名称を含む出題範囲と科目を組み合わせて選択することに制限はありません。

ただし、大学によっては、制限をしている場合がありますので、事前に志望大学の募集要項等でよく確認してください。

Q7 「情報」は必ず受験しないといけないのですか。

A7 共通テストで受験する必要がある教科・科目は、各大学が募集要項等で定めているので、志望大学の募集要項等をよく確認してください。

Q8 出願時に「受験する」として登録した教科の受験を、試験当日になって取りやめることはできますか。

A8 試験時間単位で受験を取りやめることができます。

ただし、「地理歴史、公民」又は「理科」を「2科目受験する」として登録し、試験当日に1科目だけ受験を取りやめる(1科目だけ受験する)ことはできませんのでご注意ください。

受験を取りやめた場合、その試験時間の科目は受験しなかったものとして取り扱います。0点として採点されることはありません。

なお、大学入試センターに受験を取りやめることを連絡する必要はありません。

Q9 「数学」を「受験する」として登録した場合、「数学①」と「数学②」のどちらか片方だけを受験することもできますか。

A9 できます。

受験しない試験時間の科目は受験しなかったものとして取り扱います。0点として採点されることはありません。

なお、大学入試センターにどちらか片方だけ受験を取りやめることを連絡する必要はありません。

Q10 「地理歴史、公民」の『地理総合/歴史総合/公共』及び「理科」の『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』は二つの出題範囲を解答することになっていますが、一つの出題範囲だけを解答してもいいですか。

A10 試験時間60分で必ず二つの出題範囲を選択解答してください。

Q11 「地理歴史、公民」の『地理総合/歴史総合/公共』及び「理科」の『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』は試験時間60分で二つの出題範囲を解答することになっていますが、解答する順序や、一つの出題範囲当たりの解答時間は決まっていますか。

A11 決まっていません。解答する順序や、時間配分は自由です。

Q12 「地理歴史、公民」又は「理科」を「2科目受験する」として登録したが、試験当日に1科目のみを受験することはできますか。

A12 できません。

「2科目受験する」と登録した場合、2科目分の解答時間を合わせて1つの試験時間としているので、試験当日に1科目のみを受験する(1科目だけ受験を取りやめる)ことはできません。「2科目受験する」と登録した場合、必ず2科目分を採点(前半の60分を第1解答科目、後半の60分を第2解答科目として採点)します。

同様に、「1科目受験する」と登録した場合、試験当日に2科目を受験することもできません。

Q13 「地理歴史、公民」の『地理総合/歴史総合/公共』で、「地理総合」と「公共」を受験する場合、「1科目受験する」と登録したらよいですか。

Q14 「理科」の『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』で、「化学基礎」と「生物基礎」を受験する場合、「1科目受験する」と登録したらよいですか。

10.成績の閲覧

Q1 出願後に成績の閲覧の希望の有無を訂正することはできますか。

A1 出願内容の確認・訂正期間及び出願内容の登録期間中であれば訂正可能です。マイページ上の「出願内容確認・訂正」から訂正してください。成績閲覧手数料の差額が生じますので、画面上に表示される指示に従って手続してください。

11.検定料等

Q1 受験教科数が2教科以下の場合と3教科以上の場合で検定料が異なりますが、受験教科数はどう数えればいいですか。

A1 教科は国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報の7教科があります。ただし、地理歴史と公民は、両方の教科を受験する場合も、出願時には、「地理歴史,公民」の2教科を1教科として数えます。

また、一つの教科の中で複数の科目を受験する場合でも、1教科として数えてください。

例1:国語『国語』、地理歴史『地理総合,地理探究』、公民『公共,倫理』、外国語『英語』の4科目を受験する場合

→国語、「地理歴史,公民」、外国語の3教科

例2:数学①『数学Ⅰ,数学A』、数学②『数学Ⅱ,数学B,数学C』、理科『化学』、外国語『英語』の4科目を受験する場合

→数学、理科、外国語の3教科

例3:数学①『数学Ⅰ,数学A』、数学②『数学Ⅱ,数学B,数学C』、理科『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎』の「化学基礎」、「生物基礎」と『生物』の4科目を受験する場合

→数学、理科の2教科

Q2 銀行や郵便局の窓口から払い込むことはできますか。

A2 できません。

必ずクレジットカード、コンビニエンスストアもしくはPay-easy(ペイジー)のいずれかの方法で支払を行ってください。

なお、Pay-easy(ペイジー)を選択した場合、金融機関のATMからであれば、支払が可能です。

Q3 令和8年度共通テストの検定料等を支払い、出願は完了しましたが、共通テストを受験しませんでした。検定料等は返還してもらえますか。

A3 出願が完了している場合は、受験の有無に関わらず支払済の検定料等は返還しません。(「受験案内」P29参照)

Q4 令和7年度までの試験の検定料等を払い込んでいたのですが、出願はしませんでした(出願書類等を大学入試センターに郵送しませんでした)。検定料等は返還してもらえますか。

A4 検定料等の返還請求に記載の手続により返還します。

12.出願内容の確認・訂正

Q1 出願内容の確認はどこでできますか。

A1 マイページの「出願内容の確認・訂正」から確認してください。確認した結果、出願内容の訂正の必要があれば、出願内容の確認・訂正期間内に訂正を行ってください。

出願内容の確認・訂正期間は、10月10日(金)10時00分~10月17日(金)17時00分です。

なお、出願内容の登録期間中も出願内容の確認及び訂正は可能です。

Q2 出願内容に誤りがある場合や、受験教科等を訂正する場合はどうすればいいですか。

A2 マイページの「出願内容の確認・訂正」から出願内容の確認・訂正期間内に、変更・訂正を行ってください。

出願内容の確認・訂正期間は、10月10日(金)10時00分~10月17日(金)17時00分です。

なお、出願内容の登録期間中も変更・訂正は可能です。(「受験案内」P40~41参照)

Q3 出願内容の確認・訂正で訂正可能な項目は何ですか。

A3 出願内容の確認・訂正期間、及び出願内容の登録期間中は、氏名や住所、登録教科等の全ての出願内容の訂正が可能です。

ただし、登録した顔写真が承認(「受付できる写真」と判定)された場合は、写真の変更はできません。

なお、出願内容の確認・訂正期間経過後は、下表の項目を除いて一切訂正できません。

| 項目 | マイページでの訂正方法 | 備考 |

|---|---|---|

| メールアドレス | メールアドレス変更 | 随時訂正可能。 |

| パスワード | パスワード変更 | |

| 氏名(漢字等・カナ) | 志願者情報変更 | 随時訂正可能。ただし、以下の期間を除く。 |

| 生年月日 | ||

| 電話番号 |

13.試験場の指定等

Q1 ○○高等学校在学者は、例年どこの試験場に指定されていますか。

A1 試験場については、この高等学校に在学しているからこの試験場と決まっているわけではありません。その年の志願者の数や分布により試験場を決定しますので、出願の時点では分かりません。

また、同じ高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)又は中等教育学校の卒業見込みの者は同じ試験場に指定するよう考慮します。ただし、「地理歴史、公民」及び「理科」の試験時間に受験する科目数の組合せ、試験場のトイレ等の設備、病気・負傷や障害等のために受験上の配慮を申請した志願者への対応等の理由により、同じ学校の志願者が別々の試験場に指定されることがあります。(「受験案内」P45-46参照)

Q2 △△市在住者は、例年どこの試験場に指定されていますか。

A2 試験場については、この地域に住んでいるからこの試験場と決まっているわけではありません。その年の志願者の数や分布により試験場を決定しますので、出願の時点では分かりません。(「受験案内」P45-46参照)

Q3 出願前に、自分の試験場がどこになるか分かりますか。

A3 試験場は、出願内容の確認・訂正期間終了後、志願者及び登録教科が確定した段階で決定しますので、出願の時点ではどこになるか分かりません。受験票に記載して通知しますので、12月10日(水)10時00分以降にマイページから受験票を取得し、確認してください。

なお、指定された試験場以外では受験できません。(「受験案内」P45-46参照)

Q4 指定された試験場を変更することはできますか。

A4 指定された試験場の変更はできません。また、指定された試験場以外では、受験できません。

Q5 出願後に転居する予定ですが、現在居住している都道府県と異なる都道府県で受験することはできますか。

【高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)又は中等教育学校の卒業見込者(通信制課程を除く。)の場合】

出願時に登録された学校の所在地に基づいて試験場を指定しますので、その学校の所在する都道府県の試験地区以外で受験することはできません。ただし、出願後の転校などにより、出願内容の確認・訂正期間に訂正した場合は、訂正後の学校の所在地に基づいて試験場を指定します。

【高等学校卒業者・通信制課程の高等学校卒業見込者等の場合】

出願時に受験を希望する都道府県の住所を登録すれば、その都道府県の試験地区で受験することが可能です。出願内容の確認・訂正期間に訂正した場合は、訂正後の現住所に基づいて試験場を指定します。

Q6 共通テストを受験する必要がなくなった場合や受験しないこととした場合、大学入試センターや試験場となる大学に、事前に連絡や手続等が必要ですか。

A6 大学入試センターや試験場となる大学へ連絡や手続は必要ありません。

Q7 試験1日目と2日目で試験場が変わる可能性はありますか。

A7 ありません。

Q8 試験室の場所は、どのように確認したらよいですか。

A8 試験当日に試験場入口の掲示又は印刷物等で案内していますので、受験票に表示されている受験番号と照らし合わせて、試験室の場所を確認してください。分からない場合は試験場の係員に確認してください。

14.リスニング

Q1 「外国語」において『英語』【リーディング】を選択する場合は、必ずリスニングを受験しないといけないのでしょうか。

A1 原則として、リーディングとリスニングの双方を受験してください。

Q2 「外国語」において『英語』以外の科目を受験した場合は、リスニングは受験できないのでしょうか。

A2 『英語』以外の科目を受験した場合は、リスニングを受験することはできません。

Q3 ICプレーヤーの操作方法はどのようなものですか。

A3 「1電源」「2確認」「3再生」の三つのボタンを番号の順に、監督者の指示に従い長押しするだけです。誤ったボタンを押しても作動しない仕組みになっています。特に、監督者の「解答はじめ」の指示の後は「3再生」ボタンをランプが光るまで長く押し続けてください。ICプレーヤー操作ガイドで操作を体験することもできます。

Q4 イヤホンから流れる問題音声は、ステレオですか。モノラルですか。

Q5 解答時間中に騒音がした場合はどうなりますか。

Q6 あらかじめICプレーヤーの実物を操作することはできますか。また、実物のイヤホンが耳に装着できるかどうかを確認できますか。

A6 ICプレーヤーとイヤホンは、在学する高校に送付しています。また、8月1日以降は、共通テスト利用大学でもICプレーヤーとイヤホンを確認することができます。

なお、共通テスト利用大学に確認に行く際は、事前に大学の入試担当窓口へ電話で連絡してください。

Q7 難聴の受験者に対し、受験上の配慮はありますか。

Q8 出願後にイヤホン不適合措置は申請できますか。

A8 出願内容の確認・訂正期間及び出願内容の登録期間中であれば申請可能です。

なお、出願後の不慮の事故等(交通事故、負傷、発病、症状の悪化等)のため、イヤホンを装着できなくなった場合は、出願後の不慮の事故等による受験上の配慮によりヘッドホンの貸与を申請することができます。(「受験案内」P47参照)

Q9 ICプレーヤーのボタンを長く押し続けてもランプが光らなかったり、音声が流れなかったりした場合や、音声が途中で停止するなど聞き取れなくなった場合、問題冊子の乱丁、落丁や印刷不鮮明で、解答に支障が生じた場合は、どうすればいいですか。

A9 ためらわずに黙って手を高く挙げて、監督者に知らせてください。このような場合には、監督者の指示で試験を中断することがあります。中断を指示された受験者に対しては、試験終了後に再開テストを実施します。

なお、試験が終わってからこれらを申し出ても、救済措置(再開テスト)はありません。

Q10 リスニングの解答開始時、どのタイミングから問題冊子を開いていいのですか。

A10 試験監督者の「解答はじめ。」の指示の後、問題冊子を開くことができます。なお、問題音声でも問題冊子の指定のページを開くよう指示があります。

15.その他

Q1 過去の共通テストの成績を利用する大学へ出願したいのですが、どうすればいいですか。

A1 過年度(令和5年度、令和6年度、令和7年度)の共通テストの成績を利用する大学へ出願する場合、大学入試センターが発行する「過年度成績請求票」が必要になります。「過年度成績請求票」の請求方法は、「過年度の共通テストの成績の利用」から確認してください。

Q2 共通テスト利用大学の個別学力検査(二次試験)の日程を知りたいのですが、どうすればいいですか。

A2 直接、志望大学へ問い合わせるか、各大学の募集要項等で確認してください。

Q3 過去のセンター試験及び共通テストの英文成績証明書が欲しいのですが、どうすればいいですか。

当該年度の成績通知書を持っている場合

次の3点を大学入試センター事業第1課に送付してください。

- 返信用封筒(長形3号の封筒に、送付先の住所と受験者本人の氏名を記入し、760円分の切手を貼ったもの)

- 当該年度の成績通知書のコピー

-

英文成績証明書交付願(下記のリンクからダウンロード)

もしくは、以下の内容を記入した申請書(様式自由)- 提出先

- 必要枚数

- 使用目的

- 提出先への提出期限

- 必要な成績の試験年度

- 氏名(フリガナ)

- アルファベット氏名

- 生年月日(西暦)

- 出身高等学校等コード

- 出身学校名

- 住所

- 電話番号

当該年度の成績通知書を持っていない場合

大学入試センター総務課(03-3468-3311、音声ガイダンス「4」)まで問い合わせてください。こちらの手続きの場合、英文成績証明書の発行には1か月程度を必要とします。余裕を持って申請するようにしてください。